27/8/2012 - por Redação do IHU-Online

“As cidades brasileiras sempre foram ambientes vetados aos indígenas”, declara a antropóloga Lucia Helena Rangel.

“A cada ano voltamos a falar dos mesmos problemas”, diz a antropóloga Lúcia Helena Rangel, ao comentar os dados do Relatório de Violência 2011 contra as comunidades indígenas.

Segundo ela, as situações de violência e descaso com os povos indígenas são recorrentes e se manifestam não só através dos conflitos territoriais, mas também em casos de racismo e na tentativa de suprimir os direitos das comunidades assegurados na Constituição Federal. “Estamos vendo ações cada vez mais fortes contra o direito às terras dos povos indígenas. A PEC 215 e a portaria 303 da AGU são exemplos disso. A cada dia aparece uma nova portaria ou um novo projeto de lei querendo modificar o artigo 231 da Constituição, ou modificar a aplicação dos direitos”, assinala em entrevista concedida à IHU On-Line por telefone.

Para ela, as elites brasileiras não querem reconhecer os direitos indígenas e criam indisposições entre a população e as comunidades, gerando um discurso racista, especialmente diante dos indígenas que vivem nas cidades.

“O Estado não demarca as terras e não quer assumir a população que vive nas cidades. Quem vai para a cidade não vai de modo forçado, obviamente, mas quando analisamos a situação das terras – no Sul, no Sudeste e no Nordeste –, observamos que a quantidade de terras demarcadas não suporta a população indígena dessas regiões”, aponta.

E dispara: “Num país mestiço como o nosso, onde todo mundo é misturado, os índios não podem ser misturados. Uma hora ele é índio demais e atrapalha, outra hora ele é índio de menos, e não têm direitos. Então, o índio nunca tem um lugar”.

Lucia Helena Rangel é doutora em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP com a tese Os Jamamadi e as armadilhas do tempo histórico. É professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. Também é assessora do Conselho Indigenista Missionário – Cimi (Regional Amazônia Ocidental) e do Cimi Nacional.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Quais são os dados mais alarmantes do Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil? Comparando com os relatórios anteriores, o que destaca?

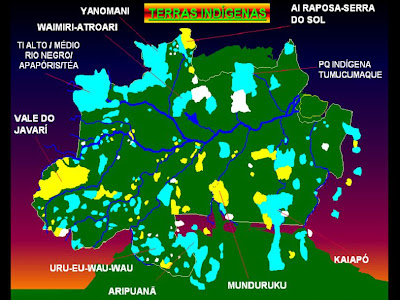

Lucia Helena Vitalli Rangel – É difícil mencionar o que é mais alarmante, porque algumas situações se repetem a cada ano, com variações. Assim, em determinados momentos, o desmatamento chama mais atenção, em outros, a saúde etc. No ano de 2011, registramos um quadro grave, que já tinha sido destacado em anos anteriores e que diz respeito à situação da saúde dos povos do Vale do Javari, no estado do Amazonas. O Vale do Javari é uma área muito grande, demarcada, e que abriga diversos povos, sendo que muitos deles possuem comunidades isolada

s no meio do mato, como os marubos, corubos, os matis, os canamari. Entretanto, as populações que vivem na beira dos rios estão sofrendo de verdadeiras epidemias de malária, de hepatite e das doenças aéreas: gripes, tuberculose, pneumonia. Nessas comunidades, a mortalidade infantil é muito alta. As lideranças indígenas relatam que nos últimos dez anos houve 300 mortes. Não temos como saber, de fato, qual é o tamanho dessas populações, mas vamos supor que seja algo em torno de três a quatro mil pessoas. Nesse caso, 300 mortes em 10 anos é muito.

s no meio do mato, como os marubos, corubos, os matis, os canamari. Entretanto, as populações que vivem na beira dos rios estão sofrendo de verdadeiras epidemias de malária, de hepatite e das doenças aéreas: gripes, tuberculose, pneumonia. Nessas comunidades, a mortalidade infantil é muito alta. As lideranças indígenas relatam que nos últimos dez anos houve 300 mortes. Não temos como saber, de fato, qual é o tamanho dessas populações, mas vamos supor que seja algo em torno de três a quatro mil pessoas. Nesse caso, 300 mortes em 10 anos é muito.

Outro caso grave, identificado através do relatório, é a situação do povo guarani-kaiowá do Mato Grosso do Sul, onde há uma taxa de homicídios de cem mortos por cem mil pessoas. Essa taxa é maior do que a do Iraque, e quatro vezes maior do que a taxa nacional. O Conselho Indigenista Missionário – Cimi já denunciou os casos de genocídio, e essas denúncias já chegaram à ONU, a organismos internacionais, e várias delegações já foram ao Mato Grosso do Sul para constatar tal situação. Entretanto, não se toma nenhuma providência. Outro problema muito complicado é o desmatamento. Este ano destacamos violações ao patrimônio indígena, depredação, retirada ilegal de recursos naturais, incêndios criminosos etc.

Comparando os dados deste relatório com os relatórios anteriores, não temos como dizer se a situação dos indígenas melhorou ou piorou. Às vezes piora, às vezes melhora, mas isso não significa nenhuma tendência nem de melhorar, nem de piorar. A cada ano voltamos a falar dos mesmos problemas.

IHU On-Line – Qual a situação dos xavantes no Mato Grosso? Os conflitos também estão atrelados à disputa pela terra?

Lucia Helena Vitalli Rangel – No caso dos xavantes, a situação mais complicada é a da terra indígena Marãiwatsèdè. Essa terra está foi invadida por fazendeiros e está em litígio há muitos anos. As comunidades não se conformaram com as ocupações indevidas e tentam reaver o seu território na integralidade. Além de terem acesso a pouca terra, eles são pressionados pelo desmatamento oriundo da pecuária, do agronegócio, da soja, das queimadas, do envenenamento de rios etc. Além disso, a mortalidade infantil entre os xavantes foi alarmante nos anos de 2009 e 2010.

terem acesso a pouca terra, eles são pressionados pelo desmatamento oriundo da pecuária, do agronegócio, da soja, das queimadas, do envenenamento de rios etc. Além disso, a mortalidade infantil entre os xavantes foi alarmante nos anos de 2009 e 2010.

terem acesso a pouca terra, eles são pressionados pelo desmatamento oriundo da pecuária, do agronegócio, da soja, das queimadas, do envenenamento de rios etc. Além disso, a mortalidade infantil entre os xavantes foi alarmante nos anos de 2009 e 2010.

terem acesso a pouca terra, eles são pressionados pelo desmatamento oriundo da pecuária, do agronegócio, da soja, das queimadas, do envenenamento de rios etc. Além disso, a mortalidade infantil entre os xavantes foi alarmante nos anos de 2009 e 2010.

Há uma relutância da Funai diante destes conflitos, porque o órgão cria projetos, faz levantamentos, identifica as terras que devem ser demarcadas, mas não conclui tais projetos, e mesmo quando há conclusão, quando os relatórios são publicados, não há continuidade nas ações. Tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina há estradas em que se veem placas indicando “Cuidado, indígenas na estrada”, como se eles fossem animais selvagens.

Lucia Helena Vitalli Rangel – No extremo sul da Bahia, o povo pataxó tem sofrido há décadas pressões e violências brutais, tais como assassinatos, emboscadas em estradas, tiroteios, incêndios de escolas, de casas, de roçados por parte de fazendeiros que não querem admitir que as terras dos pataxós e dos tupinambás, que vivem nessa região, sejam demarcadas. Eles afirmam que o governo do estado da Bahia concedeu as terras para eles e, portanto, têm mais direitos do que os índios. Entretanto, ninguém leva em conta que o próprio governo da Bahia foi o primeiro a violar os direitos indígenas ao conceder as terras a um fazendeiro qualquer, considerando que muitos deles nem eram daquela região.

Outras etnias vítimas da violência são os guarani e os kaingang, no Sul; os guarani-kaiowá, no Mato Grosso do Sul, os guajajara e os awá-guajá, no Maranhão; os turucá, em Pernambuco e no Norte da Bahia. Outra situação interessante de apontar é o caso de Roraima, da terra indígena Raposa Serra do Sol, onde vivem os povos uapixana, macuxi, e outros. Ali havia registros de violência brutal durante muitos anos. A luta foi longa, mas finalmente em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal – STF corroborou a homologação que já havia sido feita pelo então presidente da República, concedendo aos indígenas a terra, os relatos de violência, em 2011, praticamente sumiram dos relatórios. Isso prova que a situação dos indígenas melhora se as terras forem demarcadas.

brutal durante muitos anos. A luta foi longa, mas finalmente em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal – STF corroborou a homologação que já havia sido feita pelo então presidente da República, concedendo aos indígenas a terra, os relatos de violência, em 2011, praticamente sumiram dos relatórios. Isso prova que a situação dos indígenas melhora se as terras forem demarcadas.

brutal durante muitos anos. A luta foi longa, mas finalmente em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal – STF corroborou a homologação que já havia sido feita pelo então presidente da República, concedendo aos indígenas a terra, os relatos de violência, em 2011, praticamente sumiram dos relatórios. Isso prova que a situação dos indígenas melhora se as terras forem demarcadas.

brutal durante muitos anos. A luta foi longa, mas finalmente em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal – STF corroborou a homologação que já havia sido feita pelo então presidente da República, concedendo aos indígenas a terra, os relatos de violência, em 2011, praticamente sumiram dos relatórios. Isso prova que a situação dos indígenas melhora se as terras forem demarcadas.Por mais que haja posições contrárias de alguns senadores e deputados, que dizem que os índios de Roraima vivem nas cidades no meio do lixão, devemos lembrar que essa situação é muito anterior à demarcação. O que nós comparamos não é a situação dos indígenas que vivem na cidade de Boa Vista, mas a situação de violência dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol.

Lucia Helena Vitalli Rangel – O pano de fundo é a questão da terra. Entretanto, não podemos reduzir tudo a essa questão. Mas inúmeros problemas vêm daí, porque quando uma terra não está reconhecida, os índios não têm acesso à assistência de saúde, não recebem programas de educação escolar, não recebem insumos agrícolas, projetos de alimentação etc. Então, trata-se de uma questão fundiária, de disputa pelas terras indígenas e de não reconhecimento dos direitos indígenas às suas terras. Os indígenas têm um modo de vida baseado na relação com a terra, com o território, com a natureza. E essa relação é a base da vida deles.

No Mato Grosso do Sul, cerca de dez reservas indígenas de kaiowá-guarani foram demarcadas. A Funai levou todas essas comunidades para dentro dessas terras, e elas viraram um barril de pólvora por causa da superlotação. Há conflitos internos entre comunidades que não se entendem; há casos de alcoolismo, falta de perspectiva etc. Além disso, eles não conseguem trabalhar a terra porque não tem espaço para isso. Então há consequências graves por causa da falta de demarcação das terras.

IHU On-Line – Como vê o projeto desenvolvimentista brasileiro, que propõe a expansão do parque energético em áreas ocupadas por comunidades indígenas e tradicionais, como o caso do Xingu e do Tapajós? Como ficam os povos indígenas diante desses projetos?

Lucia Helena Vitalli Rangel – Cada rio da bacia amazônica tem um tipo de potencial hidrelétrico, e são todos discutíveis, porque alguns rios têm um potencial maior, outros, menor. O quanto isso vai beneficiar a produção econômica, as cidades brasileiras, a população que vive nas cidades, também é uma coisa a ser discutida, porque os mais prejudicados com essas construções, com esses empreendimentos, são as populações ribeirinhas e as populações indígenas.

Lucia Helena Vitalli Rangel – Cada rio da bacia amazônica tem um tipo de potencial hidrelétrico, e são todos discutíveis, porque alguns rios têm um potencial maior, outros, menor. O quanto isso vai beneficiar a produção econômica, as cidades brasileiras, a população que vive nas cidades, também é uma coisa a ser discutida, porque os mais prejudicados com essas construções, com esses empreendimentos, são as populações ribeirinhas e as populações indígenas.

No rio Madeira, as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio estão sendo feitas em uma região onde há comunidades indígenas isoladas, que ainda não fizeram um contato regular com os agentes do Estado brasileiro e a sociedade. O que vai acontecer com essa gente, nós não sabemos. Por onde eles vão escapar? Eles vão morrer ou não? Vão pegar epidemia ou não? Não há como saber.

Hidrelétricas

Em Altamira, onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, vive uma população indígena que já tem contato regular com a sociedade. Ocorre que essa população da região da Volta Grande já foi deslocada em momentos anteriores. Então, trata-se de uma população que tem essa memória, que sabe o quanto custa um empreendimento desses. Quando a Transamazônica foi construída, essa população não foi ouvida, os impactos não foram avaliados corretamente, e o próprio Ibama reconhece isso.

Diante de empreendimentos como Belo Monte, os empreendedores e os representantes do Estado dizem para a população de Altamira o seguinte: “Os indígenas não querem que vocês tenham acesso à energia”. Então cria um conflito que é insuportável.

No Tapajós, acontece a mesma coisa. O complexo hidrelétrico de Tapajós vai alagar terras indígenas. Prioritariamente, quase todas as hidrelétricas que foram construídas nesse plano de desenvolvimento afetaram os povos indígenas, a exemplo de Itaipu, Tucuruí entre outras.

Por causa da transposição do rio São Francisco, por exemplo, o povo Truká foi afetado pela transposição do rio, porque o canal dividiu a terra deles ao meio, e usou parte do território para instalar canteiros de obras. Os próprios indígenas denunciam e reclamam das consequências, como o aumento do alcoolismo, da prostituição, da falta de emprego e da diminuição das terras agriculturáveis. Nesse caso do rio São Francisco, transpõe-se o rio para irrigar terras, mas quem está na beira do canal perde área cultivável. Quer dizer, trata-se de um contrassenso da obra ou de uma falta de respeito pelos indígenas que viviam ali. Por que o canal tem que cortar a terra ao meio?

IHU On-Line – Os índios têm clareza dessa situação, das implicações das obras? No caso de Belo Monte, por exemplo, algumas etnias estão divididas. Eles acabam sendo cooptados pelo Estado?

Lucia Helena Vitalli Rangel – É sempre assim. Têm aqueles que, em troca de algum dinheiro ou algum benefício, trabalham para que a obra se realize. A consequência disso, depois da obra pronta, é um conflito interno muito grande, porque aqueles que se beneficiaram não dividem o benefício com toda a comunidade.

Um exemplo são os indígenas que vivem próximo ao rio Tocantins. O povo xerente foi afetado pela hidrelétrica do Lajeado, que teve a barragem construída no “pé” da terra deles. À época, algumas lideranças se apressaram e quiseram convencer todo mundo de que eles deveriam aceitar o dinheiro da mitigação do impacto – e a mitigação do impacto nessas obras acaba sendo sempre o dinheiro. Então, quando eles aceitam, recebem um valor monetário determinado, para implementarem projetos dentro da área. Mas com esse valor, criam uma associação, constroem uma sede na cidade, compram veículos (tanto ambulâncias como camionetes e caminhões), computadores, telefones. Posteriormente, tudo isso gera uma fase de insatisfação e reclamações. Aumentam os conflitos entre as comunidades que vivem dentro da mesma área, porque umas ganharam mais dinheiro, outras ganharam menos benefícios. Claro, não cabe à empresa que vai construir a hidrelétrica resolver esse problema, mas a atuação dos agentes do Estado podia levar em conta essas coisas, porque elas são conhecidas.

Um exemplo são os indígenas que vivem próximo ao rio Tocantins. O povo xerente foi afetado pela hidrelétrica do Lajeado, que teve a barragem construída no “pé” da terra deles. À época, algumas lideranças se apressaram e quiseram convencer todo mundo de que eles deveriam aceitar o dinheiro da mitigação do impacto – e a mitigação do impacto nessas obras acaba sendo sempre o dinheiro. Então, quando eles aceitam, recebem um valor monetário determinado, para implementarem projetos dentro da área. Mas com esse valor, criam uma associação, constroem uma sede na cidade, compram veículos (tanto ambulâncias como camionetes e caminhões), computadores, telefones. Posteriormente, tudo isso gera uma fase de insatisfação e reclamações. Aumentam os conflitos entre as comunidades que vivem dentro da mesma área, porque umas ganharam mais dinheiro, outras ganharam menos benefícios. Claro, não cabe à empresa que vai construir a hidrelétrica resolver esse problema, mas a atuação dos agentes do Estado podia levar em conta essas coisas, porque elas são conhecidas.

Agora, quando alguém oferece dinheiro para as comunidades, todo mundo fica enlouquecido pelo dinheiro. Então, esse é um problema muito sério e muito complicado. Quem sou eu, por exemplo, uma professora e antropóloga, para dizer a um indígena que, se ele aceitar esse dinheiro, posteriormente enfrentará muitos problemas? Trata-se de outro processo de conscientização, de análise, que demandaria um esforço diferente no tratamento dessas questões com os indígenas. A pressa em propor essas formas de mitigação é que faz com que alguns indígenas também se sintam atraídos e aceitem, de “mão beijada”, coisas que trarão consequências graves para a sua comunidade.

IHU On-Line – De acordo com os dados do Cimi, a homologação das terras indígenas diminuiu drasticamente de 145 registros no governo Fernando Henrique Cardoso para 79 no governo Lula e apenas três no governo Dilma. Quais as razões dessa redução? O que essa mudança na política governamental sinaliza?

Lucia Helena Vitalli Rangel – Cada governo enfrenta um tipo de pressão. Da gestão Lula para cá, o governo tem cedido demais às pressões dos fazendeiros, das empreiteiras, daqueles interessados ou nos grandes projetos, nas grandes obras ou no agronegócio. O governo faz alianças políticas e depois tem que dar a contrapartida. Isso é evidente, no caso do Mato Grosso do Sul, porque há uma pressão muito forte do governo estadual, dos empresários do agronegócio. Até o judiciário, no Mato Grosso do Sul, é contra os indígenas, sendo que existem leis, que há uma Constituição Federal. Mas ninguém respeita.

Lucia Helena Vitalli Rangel – Cada governo enfrenta um tipo de pressão. Da gestão Lula para cá, o governo tem cedido demais às pressões dos fazendeiros, das empreiteiras, daqueles interessados ou nos grandes projetos, nas grandes obras ou no agronegócio. O governo faz alianças políticas e depois tem que dar a contrapartida. Isso é evidente, no caso do Mato Grosso do Sul, porque há uma pressão muito forte do governo estadual, dos empresários do agronegócio. Até o judiciário, no Mato Grosso do Sul, é contra os indígenas, sendo que existem leis, que há uma Constituição Federal. Mas ninguém respeita.IHU On-Line – E ainda são publicadas a portaria 303 da AGU, a PEC 215…

Lucia Helena Vitalli Rangel – Exatamente. Estamos vendo ações cada vez mais fortes contra o direito às terras dos povos indígenas. A PEC 215 e a portaria 303 da AGU são exemplos disso. A cada dia aparece uma nova portaria ou um novo projeto de lei querendo modificar o artigo 231 da Constituição, ou modificar a aplicação dos direitos.

Outro exemplo foram as discussões em torno da mudança do Código Florestal, que acabou sendo aprovado na Câmara Federal através dos piores princípios. Por exemplo, em 2010 as discussões das mudanças do Código Florestal desencadearam um verdadeiro vandalismo. No Mato Grosso, as terras indígenas foram afetadas pelo desmatamento de uma forma violenta. Segundo a Polícia Federal, cem terras indígenas foram afetadas, além de 20 unidades de conservação.

Lucia Helena Vitalli Rangel – A Constituição Federal é uma “salvaguarda”, ela resguarda os direitos cidadãos. Então, o artigo 231 da Constituição reconhece o direito dos indígenas às suas terras, a ocupação originária etc. Portanto, o reconhecimento do direito é constitucional, e é o princípio mais importante. Agora, a aplicabilidade do direito não depende somente da Constituição Federal; há de ter uma regulamentação. No caso dos povos indígenas, a regulamentação acontece através do Estatuto do Índio. Depois de 1988, quando a Constituição foi promulgada, deu-se início à discussão de elaborar um novo Estatuto do Índio, porque o Estatuto que vigora até hoje é de 1970.

IHU On-Line – Que aspectos do Estatuto do Índio deveriam ser atualizados?

Lucia Helena Vitalli Rangel – Teria de fazer um novo estatuto, porque o vigente foi baseado em outros princípios, como o princípio da integração do índio à comunhão nacional, o princípio de que as terras indígenas devem ser protegidas ou administradas pela Funai e o princípio de que, em nome da segurança nacional, as terras indígenas podem ser violadas. Entretanto, o direito Constitucional de 1988 modifica esse princípio, como  modifica também o princípio da tutela. Então, há de ter um novo estatuto, porque o atual foi elaborado durante a ditadura militar.

modifica também o princípio da tutela. Então, há de ter um novo estatuto, porque o atual foi elaborado durante a ditadura militar.

modifica também o princípio da tutela. Então, há de ter um novo estatuto, porque o atual foi elaborado durante a ditadura militar.

modifica também o princípio da tutela. Então, há de ter um novo estatuto, porque o atual foi elaborado durante a ditadura militar.

Há mais de 20 anos uma nova proposta de Estatuto do Índio tramita no Congresso Nacional e na Câmara Federal. O novo texto nunca foi votado, porque primeiro os deputados querem votar a Lei da Mineração, a mudança do Código Florestal, para tirar os direitos indígenas, e depois fazer o Estatuto do Índio. Mas como as mudanças sempre esbarram no princípio constitucional, há outro movimento no âmbito do Legislativo, para modificar o princípio constitucional. Não há meio das nossas elites reconhecerem os direitos indígenas e, assim, começam a inventar coisas. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul inventaram que os índios queriam 600 milhões de hectares, área maior do que o estado do Mato Grosso do Sul. Mas eles não querem 600 milhões de hectares; querem o pedaço que lhes cabem. Essa distorção fomenta a discórdia, criam uma indisposição entre a população local e os indígenas. Ações como essa geram racismo, preconceito. Parece que não há nem um pouco de vergonha em manifestar isso contra os indígenas.

Além disso, outros dizem que alguns índios não são mais índios, porque têm cabelo crespo, moram na cidade, são “misturados”, quer dizer, eles têm menos direitos do que os outros. Num país mestiço como o nosso, onde todo mundo é misturado, os índios não podem ser misturados. Uma hora ele é índio demais e atrapalha, outra hora ele é índio de menos e não tem direitos. Então, o índio nunca tem um lugar.

IHU On-Line – De acordo com os dados do censo, existem 305 etnias indígenas no país. Como estão os estudos atuais sobre essas culturas? Há conhecimento desta diversidade?Lucia Helena Vitalli Rangel – Para os antropólogos, essa diversidade é uma realidade, e como tal é considerada. Entretanto, nem os antropólogos possuem este número, porque só o IBGE consegue fazer um censo nacional e ter esse alcance. O que os pesquisadores conseguem nas universidades, nos seus laboratórios de pesquisa, é sistematizar os dados. Foi importante o IBGE publicar essa informação de 305 etnias. Não sei exatamente como é a definição de etnia do IBGE, mas são muito provavelmente relativas à autodenominação da comunidade ao falar o nome do povo. Supunha-se que fossem 280 etnias, mas o IBGE fala que é 305. É um dado mais preciso e importante.

IHU On-Line – O que os dados do censo revelam sobre os indígenas brasileiros? Algum dado lhe surpreendeu?

Lucia Helena Vitalli Rangel – No censo do ano 2000, havia um dado da população autodeclarada indígena. Desses, 52% viviam em cidades e 48% viviam nas terras indígenas, em aldeias. Então, no censo de 2010, inverteu o número. A população indígena que vive na cidade está em volta de 47% e 48% e a população que vive em aldeia está em torno de 52% e 53%. O dado demonstra que a população indígena que vive em cidades é muito grande, e o Estado, através da Funai, reluta em reconhecer essas comunidades como sendo comunidades indígenas, porque não quer lhes atribuir direitos. Então, aqueles índios que vivem na cidade não são considerados indígenas. Portanto, estão excluídos do artigo 231. O Estado não demarca as terras e não quer assumir a população que vive nas cidades. Quem vai para a cidade não vai de modo forçado, obviamente. Quando, porém, analisamos a situação das terras – no Sul, no Sudeste e no Nordeste –, observamos que a quantidade de terras demarcadas não suporta a população indígena dessas regiões. Então, a migração é um recurso para as comunidades.

Além disso, as cidades brasileiras sempre foram ambientes vetados aos indígenas. Quando iam para as cidades, eles eram presos, escorraçados, expulsos. Quando iam ao médico, iam e voltavam para casa escoltados pela Funai. A Constituição, bem ou mal, é democrática, e nesse sentido abriu direitos que não estavam previstos, como a ampliação do direito de ir e vir, que é um direito civil do cidadão. Então, a conquista do ambiente humano também é uma conquista para os indígenas, que eles não têm mais que ficar escondidos nos fundos das fazendas, trabalhando quase como escravos, visto que não possuem terra e não têm lugar para onde ir. Então, há uma série de movimentos dessa população que vão configurando também novos perfis. Nesse sentido, os dados do IBGE são muito importantes para pensarmos essas questões e para aprofundarmos em nossas pesquisas.

Além disso, as cidades brasileiras sempre foram ambientes vetados aos indígenas. Quando iam para as cidades, eles eram presos, escorraçados, expulsos. Quando iam ao médico, iam e voltavam para casa escoltados pela Funai. A Constituição, bem ou mal, é democrática, e nesse sentido abriu direitos que não estavam previstos, como a ampliação do direito de ir e vir, que é um direito civil do cidadão. Então, a conquista do ambiente humano também é uma conquista para os indígenas, que eles não têm mais que ficar escondidos nos fundos das fazendas, trabalhando quase como escravos, visto que não possuem terra e não têm lugar para onde ir. Então, há uma série de movimentos dessa população que vão configurando também novos perfis. Nesse sentido, os dados do IBGE são muito importantes para pensarmos essas questões e para aprofundarmos em nossas pesquisas.* Publicado originalmente no site IHU-Online.

Fonte: